日本で飼育されている猫の約3匹に1匹が肥満※と言われている現代。

猫のダイエットは人間よりも難しいと言われており、うまくいかず悩まれている飼い主さんも多いと思います。

ゆゆ

ゆゆわたしは結婚をきっかけに9㎏のデブ猫の飼い主になり、猫を2年で-2.2㎏ダイエットさせた経験があります。

猫は肥満になると病気やケガのリスクが上がります。お尻も汚れ体臭もキツくなるのも悩みどころです。

この記事では我が家の猫がダイエットに成功した実例をもとに、今すぐに実践できるダイエットの秘訣をまるっとお伝えします。

この記事がぽっちゃり猫ちゃんをダイエットさせる時の参考になれば幸いです。

※参考:〈都道府県エリア別〉『ペットの肥満』トレンド調査 結果発表|日本ヒルズ・コルゲート株式会社のプレスリリース (prtimes.jp)

ダイエットを決意したきっかけ

我が家の猫がダイエットを始めたきっかけは、結婚した時に夫が連れてきた猫が太りすぎて体臭がきつかったことです。

特におしり周りの毛づくろいができず、排便の度におしりふきで拭いてあげないと便が残ったままになってしまうような状態でした。

消臭剤を使っても猫自体が臭いので家のニオイがとりきれず本当に困っていました。

なにより猫自身の健康への悪影響が心配になってダイエットを夫に提案しましたが、夫はあまり乗り気ではありませんでした。

ある日ワクチン接種と健康診断も兼ねて受診した時に、やはり獣医さんから重度の肥満を指摘されて本格的にダイエットを始めることにしました。

デブ猫のダイエットに成功してよかったこと

我が家の猫が-2.2㎏のダイエットに成功してから、良い変化がたくさんありました。

具体的にどのような変化があったのかお伝えするので、ぜひ参考にしてください。

体臭がなくなった

痩せて一番うれしかったのは、猫が自分で毛づくろいができるようになり本来の猫らしいニオイになったことです。

体重が9㎏あった時は、おしりに便のカスをぶら下げていることが多々ありました。

家が汚れるので、おしり周りの毛をカットしたり、お尻まわりをウェットタオルでふき取ったりしていました。

布製品の臭いも、ダイエットとともに気にならなくなりました!

猫は本来きれい好きなので、痩せて体臭がなくなることは猫のストレスの軽減にもつなげることができます。

本来の猫らしい体臭になったのが、痩せたことで感じた良い変化のひとつです。

動きが機敏になった

寝てばかりいた猫が、痩せたことで活発に動き回るようになりました。

9㎏あった時はキャットタワーも周囲の椅子などを経由しないと昇ることができませんでしたが、今は地面から直接ジャンプして登っています。

身体が軽くて動きやすくなったのか運動量が増えたので、よりダイエットしやすくなりました。

デブ猫のダイエットを成功させた方法とは

この項目では実際にわたしが実践した、ダイエットの工夫をお伝えします。

猫のダイエットは基本を忠実に実行し、猫に合わせて工夫してあげることで成功率を高められます。

1.フードの種類を変える

猫のダイエットの9割はフードの工夫によるものと思ってもらいたいくらい、フードの工夫は重要です。

具体的には、減量用などと書かれているフードを選ぶのをおすすめします。

減量用フードは必要な栄養素を確保しつつ低カロリーで、満腹感を感じさせる食物繊維がほどよく含まれておりダイエットに適しています。

減量用フードを選ぶときは、動物性たんぱく質が多く含有されている製品を選ぶようにしてください。

猫は肉食動物で、穀物は消化できないのが理由です。

また、猫は警戒心が強いので、いきなりフードを変えると食べないことがあります。

フードの切り替えをするときは、1~2週間くらいかけてゆっくり切り替えるようにします。

ダイエットフードに手を付けない場合は、今までのフードに混ぜて慣れるまで様子をみます。

どうしても食べないようなら、他の減量用フードに変えてみてください。

最初はお試しサイズを購入すると、食べなかった時に無駄になりません

ダイエットフードの選び方については三ツ池動物病院さんのYouTubeで分かりやすく解説されていたので、参考にしてみてください。

我が家の猫はまぐろアレルギーがあるので、最初は獣医さんにすすめられたロイヤルカナンの満腹感サポートをあげていました。

猫あるあるなのですが、しばらくして飽きて食べなくなってしまったんですよね。

味変にニュートロの減量用を試してみたら食いつきが良かったので、8歳までは2種類を交互にあげていました。

2024年4月現在は9歳と高齢になったこともあり、減量+高齢猫用のフードに切り替えています。

ダイエットをするときには、減量に特化したフードを選ぶことをおすすめします。

この記事を執筆した後もダイエットを続け、現在は6.5㎏まで減量できています。

2.フードの量を調整する

猫のダイエットには、適切なフードの量を与えることも重要です。

ダイエットフードの場合は「目標体重」の欄を参考に1日量を設定します。

猫は1歳のころの体重が、適正体重といわれているためです。

1歳の時の体重が分からない場合は、獣医さんに骨格などから目標体重を判断してもらってください。

我が家の猫は1歳の頃の体重が不明だったので、獣医さんから5㎏目標と言われて調整していました。

猫の減量ペースは1週間で1~2%(9㎏なら90~180g)とされています。

急激にフードを減らしすぎるのは、肝リピトーシス※のリスクがあるので避けてください。

肝リピトーシスとは、本来分解されるはずだった脂肪が肝臓に過剰に蓄積し、肝機能が低下してしまう状態をいいます。肥満猫が急激にダイエットしたことで発症することがあります。

1週間に1~2%のペースで減量できるように、フードの量を5~10%づつ増量・減量して調整してください。

もし体重が減らない場合は、フードをさらに5~10%減らして様子をみるようにします。

逆に減りすぎる場合は、5~10%食事量を増やして対応すると良いです。

猫のおねだりが多い場合は、量を変えずに回数を増やす・撫でたり遊んだりといった食事以外の楽しみを与えてみるのをおすすめします。

また、フードをあげる時は1g単位で測れるはかりを使って、正確な量をあげるとより効果的です。

ダイエット中におやつをあげるかは、飼い主さんの考え方や猫が欲しがるかによります。

ちなみに我が家はおやつは週に2回ほどあげています。おやつは低カロリーのものもしくは、おやつ分のフードを減らしてあげています。

ダイエット時のフードは目標体重の量から開始し、体重の1~2%/週の減量ペースになるように調整します。

3.運動の機会を増やす工夫をする

猫のダイエットは9割がフードと言われていますが、運動の機会も大切です。

猫は1度に長時間運動するのは難しいので、1回数分程度の身体を動かす遊びを複数回行うようにするようにします。

肥満猫は身体が重いことや関節が悪い場合もあり、あまり動きたがらない場合も多々あります。

あまり動かない場合はフードをあげる時に少し歩いてからあげてみたり、お気に入りのおもちゃをあげたりするのが効果的です。

猫は横移動より縦移動が得意な生き物なので、キャットタワーを設置するのも良い方法です。

肥満猫の場合は多頭飼い・大型猫用のキャットタワーを選ぶのをおすすめします。

我が家の猫は痩せるにつれてタワーの上段も使うようになりました。

おもちゃでおすすめなのは「カシャカシャぶんぶん(カシャぶん)」です。

保護猫活動をされている方におすすめしてもらった、」猫に大人気のおもちゃです。

実際に使ってみると、あまり遊びたがらない我が家の猫でも興味を示して遊んでくれました。

他の商品より、若干壊れやすい作りになっている点は要注意です。

ダイエット前に押さえておくべきポイント

猫を健康的にダイエットさせるには注意すべき点が存在します。

注意点を押さえて、安全にダイエットを進めるようにしてください。

1.本当にダイエットが必要かどうかを確認する

ダイエットを始める前に、本当に猫にとってダイエットが必要かどうか判断する必要があります。

猫は1歳の頃の体重が適正体重といわれています。分からない場合は、獣医さんに骨格などから目標体重を判断してもらってください。

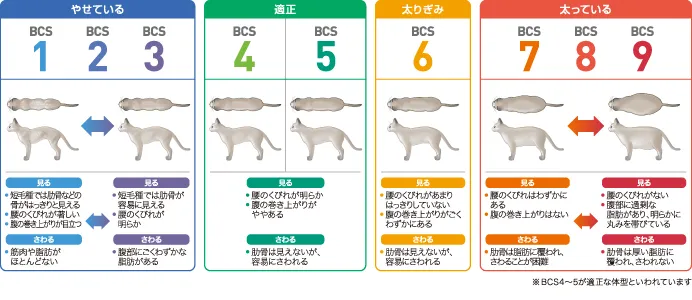

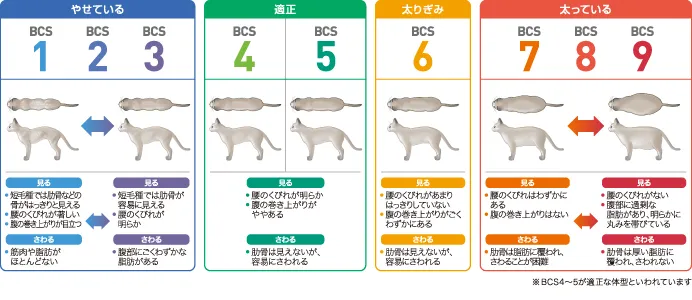

どのくらい肥満なのかの判断は、猫のボディコンディションスコア(BCS)で猫の肥満度を判断すると良いです。

画像引用:https://www.royalcanin.co.jp/dictionary/column/20150220

1歳の時の体重と現在と比較する・BCSを活用することで、ダイエットが必要かどうか判断してから開始してください。

2.検診などで健康状態を把握しておく

ダイエット前に、一度健康診断を受けることをおすすめします。

肥満猫は病気のハイリスク状態なので、実は病気が隠れている場合が考えられるためです。

たとえ今は肥満以外に健康だったとしても、元気な時のデータは治療が必要な時に重要な手立てになります。

肥満自体が病気のリスクとなる状態ですので、健康状態をみてもらったうえでダイエットすることをおすすめします。

3.多頭飼いの場合はフードの管理に注意

多頭飼いの場合、他の猫のエサを食べないようにする工夫が必要です。

別々の部屋で食事をとらせる、置きエサせず飼い主が見ている間に食べてもらうのが有効ですが、毎回は難しい方が多いと思います。

もしほかの猫がちょこちょこ食べの場合、肥満猫に届かないところに置きエサを設置してみてください。

我が家は肥満猫が行けないところに、ほかの猫のエサを設置しています。

また、自動給餌機を使うと、特定の猫に声掛けしてからエサをあげることができます。

普通に置きエサするよりも、肥満猫が食べてしまうリスクを下げられます。

マイクロチップが入っている場合は、特定の猫が近づいた時のみ蓋が開く自動給餌機もあります。

多頭飼いの場合、他の猫のエサを食べないような工夫が必要です。

デブ猫のダイエットに家族が消極的な場合の対策

猫のダイエットには家族の協力が不可欠ですが、こっそりエサをあげてしまう家族に困っている方も多いと思います。

そもそも我が家の猫が肥満になったのは、独身時代の夫が猫が欲しがるまま無制限にエサをあげていたのが原因でした。

夫は動物好きで心優しい性格ではありますが、面倒なことが嫌いなフシがあります。

「おねだりされたらあげちゃう、測るの面倒くさい」という感じで、ダイエットに消極的でした。

わたしが取った解決方法は「根気よく、協力をお願いする」「健康診断を受け、獣医さんから指導をしてもらう」です。

最初はつい夫にキツく注意していましたが、相手の行動を否定したり口うるさく言ったりするのは逆効果でした。

家族の言うことは聞かないけれど専門家の意見は聞くタイプの場合は、第三者に入ってもらうのも効果的です。

猫は太りやすく痩せにくい動物

猫のダイエットが大変というのはよく知られていますが、理由については様々です。具体的な理由は以下のとおりです。

・元々の猫の特性:猫は体力を消耗しづらく太りやすい体質です

・運動不足:飼い猫は狩りの必要もなく、安全な環境で寝ていることが多く消費エネルギーが少なくなりがちです

・カロリーの摂りすぎ:フードやおやつのあげすぎでカロリーオーバーになって太ってしまいます

・ストレスで過食:何かしらのストレスで過食になって太ってしまう子がいます

・避妊去勢手術:ホルモンバランスの変化で太りやすくなる傾向があります

猫に適切な量のフードを与えれば、肥満のリスクをかなり下げられることがわかります。

猫にとって肥満は万病のもと

まるっとしたフォルムのデブ猫は可愛らしいですが、太っているということは猫にとって大きな問題でもあるのです。

じつは、猫の1㎏は人間の15㎏といわれています。

例として我が家の猫が最高に太っていた時(9㎏)は、人間に換算すると135㎏もある計算になるのです。

猫の体重を人間の体重に置き換えてみると、肥満の負担が猫にとってかなりあるということが理解しやすいです。

具体的な肥満によってもたらされる悪影響は、以下の内容になります。

- 糖尿病:肥満猫は理想体重の猫の最大4倍、糖尿病になりやすいといわれています。

- 心筋症:心臓に負担がかかるので、心筋症の発症のリスクを上げてしまいます。

- 関節炎・椎間板ヘルニア:肥満は猫の骨や関節にじわじわと負担をかけ、骨関節系の病気のリスクが上がります。

- 呼吸器疾患:首の周りに脂肪がつくと、気道が圧迫されて呼吸がしにくくなってしまいます。

- 肝臓疾患:肥満は脂肪肝を引き起こす可能性があり、猫の肝臓疾患のリスクを高めます。

- 皮膚炎:肥満猫は毛づくろいが十分にできないので、汚れがたまって皮膚炎を起こすことがあります。

猫の健康を保つためには、健康的な食事や運動習慣はとても大切です。

参考:気をつけないと死に至るかも?太りすぎた猫に起こる健康被害5つ | ねこちゃんホンポ (nekochan.jp)

猫のダイエットは飼い主の猫を想う気持ちが一番大切

猫のダイエットを成功させるためについて、知っておきたいことのまとめは以下の通りです。

1.フードの種類を変える:猫のダイエットの9割はフードの工夫がカギ。ダイエットフードは少量づつから慣らし、食べない場合は根気よく与え続けるか他のダイエットフードに変えてみるのも手です。

2.フードの量を調整する:1週間に1~2%のペースで減量できるようにフードの量を5~10%づつ調整するように計量してあげます。量は変えずにあげる回数を増やすなど、満足できるよう工夫を。

※急にフードを減らしすぎるのは絶対NGです!!

3.運動の機会を増やす工夫をする:1回数分程度の遊びを複数回行うようにします。肥満猫は動きたがらないことが多いので、フードで誘ったり好きなおもちゃを与えたりしてみると良いです。

※本当にダイエットが必要かどうか・体調に問題がないかどうか、獣医さんに相談してからダイエットを始めるのがベストです。

最後に、猫のダイエットにおいて一番重要なことをお伝えします。それは「飼い主の知識と心持ち」です。

この記事を読んで、当たり前の内容であると思った方も多いかもしれません。しかし実践してみると、とても難しいことに気付くはずです。

ダイエット中はエサを催促する猫の鳴き声やつきまといがひどくなる場合が多く、何度も根負けしてしまいそうになります。

猫のダイエットの成功のためには、飼い主側が気持ちをグッとこらえることが大切です。

かわりに、撫でたり遊んであげるなどおやつ以外の楽しみを与えてみましょう。

デブ猫は独特の可愛さがありますが、肥満は万病のもとになってしまいます。

長く愛猫に健康でいてもらえるように、ぜひこの記事を参考にできることから取り入れてみてください。

コメント